requestId:688e62fed3f919.81238674.

中國網/中國發展門戶網訊 近年來,暴雨、洪災、颶風、高溫在內的各類極端天氣事件,以及地震、泥石流等自然災害時有發生,造成了嚴重的人員傷亡和損失,同時也帶來了一系列的心理創傷。重大自然災害造成的精神災難往往是最深、最嚴重的,包養網人們的精神世包養界遭到破壞,導致情緒和認知功能異常,生活希望喪失,消極悲觀包養一個月價錢,厭世意識形成,安全感下降。如果不及早干預,受影響者的身心健康將遭受不可磨滅的損害。災后心理創傷影響范圍廣泛,不僅包括受包養害者家屬和幸存者,還包括目擊者、救援人員等。及時、系統的心理干預不僅可以減少洪水造成的強烈壓力反應,還可以預防長期的精神和心理問題。分析重大自然災害導致的心理問題現狀,探討基于我國國情構建高效的心理危機干預體系,對于今后開展重大自然災害后心理危機干預和災后心理重建有著重要的意義。

重大自然災害對心理健康狀況的影響

災害會給經歷者帶來巨大的負面心理沖擊,流行病學調查顯示,災難經歷者和救援人員均可能出現心理疾病,災難程度不同,心理疾患嚴重程度也存在差異。世界衛生組織報告顯示,災害發生1年之內,受災人群中出現中包養網度到重度心理問題的比例約為30%—50%。我國近年來對重大自然災害后心理問題的調查逐漸增多,各項研究結果都顯示出重大自然災害后心理問題較高的檢出率。

災難經歷者心理健康問題

在一項針對唐山大地震孤兒幸存者的調查中,受訪者中出現創傷后應激障礙的比例為23%;在地震發生30年后開包養網比較展的調查顯示,其現患率仍高達12%。2008年的汶川大地震發生后,對地震極重災區災民的心理健康狀況調查顯示,有30.9%的受訪者出現急性應激障礙,31.1%的受訪者存在抑郁癥狀,12.9%的受訪者出現過自殺觀念。

除了地震,常見的重大自然災害包養站長還包括洪水和泥石流。在2010年甘肅舟曲特大泥石流災難發生5年后對受災居民的調查顯示,創傷后應激障礙檢出率為32.30%,焦慮癥狀檢出率為25.77%,抑郁癥狀檢出率為26.80%,焦慮與抑郁共患檢出率為22.34%。2010年,江西部分地區包養洪澇災害影響居民心理健康狀況調查顯示,心理癥狀檢出率為84.6%,7.9%的災區居民存在中度或重度心理問題;創傷后應激的檢出率為3.19%。對2021年“7·20”特大暴雨災害后河包養甜心網南省572名居民進行了橫斷面調查,結果顯示,27.4%的居民壓力得分為重度。被困、經歷或目睹他人遇險或痛苦的居民,其焦慮和壓力得分更高;經歷或目睹公交、地鐵等公共設施損壞的居民,其抑郁、焦慮和壓力得分較高。

此外,不同的人口學特征、在災難發生時不同的經歷,如親屬是否死亡、死亡親屬人數、年齡、家庭財產損失的嚴重程度、性別、教育水平包養俱樂部、社會支持和對支持的滿意度,均會導致不同的心理健康問題。因此,需要在不同的群體和情況下實施災后危機干預。

援助人員心理健康問題

除了受災人群,援助人員的心理健康問題也不容忽視。災難發生后,參與救援的戰士和醫務人員直接進入災難現場參與救援活動,感官受到很大影響,容易產生強烈的負面情緒反應。

對汶川地震發生后救援人員的心理應激狀況調查研究顯示,救援人員心理應激持續時間存在明顯個體差異,約15%人員在10天后持續存在應激反應;在震后1個月時急性應激障礙患病率仍高達13.5%;地震發生后2個月直至2年對救援人員的調查顯示,其創傷后應激障礙的患病率顯著升高,表明汶川地震作為重大應激事件,給救援人員心理健康造成一定程度的影響;震后2年總體創傷后應激障礙患病率下降,但已經確診為創傷后應激障礙者緩解率很低。

在重大自然災害發生后,當地消防及醫務等救援人員具有受災人員和救援人員的雙重身份,既可能存在普通群眾同樣的災后心理問題,也可能存在因救援等暴露在災害現場帶來的沖擊,這一群體的心理健康問題更加需要引起特包養情婦別的、持續的關注。

重大自然災害后心理危機的特點

災害心理變化各階段特點

一般情況下,受災群眾的心理變化過程可經歷4個階段。

麻木震驚期。當處于麻木震驚期時,心理受創者依照不同反應通常分為兩類:一類人處于麻木狀態,大腦一片空白,甚至失去自理能力,需要他人照料;另一類人包養則異常鎮靜,仿佛一切都沒有發生,出于自我心理保護而處于回避狀態。在災后3天之內或者1個月之內出現此類反應都是正常情況,此階段心理受創者缺乏安全感,需要保障其衣食住行,并提供理解和陪伴。

否認追尋期。進入否認追尋期后,有些心理受創者會在家人去世1—2個月時仍認為對方還活著,想要繼續尋找對方的蹤跡,這樣的狀態通常會持續3—6個月。此階段需要充分尊重心理受創者,既不強化他們的追尋行為,也不能著急將其帶回現實中,要允許他們進行情緒處理。

混亂沮喪期。進入混亂沮喪期后,心理受創者已經接受了家人去世等事實,情緒沮喪和悲傷。在這個時期,親友需要著重關注其情緒,與其更多地共情并提供支持,幫助其邁入重新連接期,逐漸回歸現實,重獲安全感、連包養網結感和效能感,開始新的生活。

重新連接期。很多災民無法依靠自己和親友的力量完成災后心理重建,他們的應激反應不會因為時間推移而變小,他們的痛苦甚至包養會隨著時間的增長而愈發嚴重,這種情況下就要對災民進行心理干預以避免急性應激障礙或者創傷后應激障礙的發展。

急性應激反應及急性應激障礙癥狀特點

災后1—3天為急性應激反應期,一般1—3天自行緩解,最多不會超過2周。但少數人的急性應激反應會持續到包養網心得災難發生后1個月內,可能會出現焦慮狀態、抑郁狀態、失眠,甚至出現急性應激障礙癥狀,急性應激障礙通常在1個月內緩解。

如果急性應激反應癥狀持續到創傷發生1個月后,或1個月后才開始出現,同時會嚴重影響其社會功能和生活質量,那么就要警覺創傷后應激障礙癥狀的出現。創傷后應激障礙患者往往會在清醒時感受到創傷場景在腦中突然的重現,且睡眠時通常會出現與創傷相關的噩夢,繼而產生強烈的痛苦情緒或軀體癥狀。若不加以干預,這些癥狀會持續多年,嚴重影響災民的災后生活。因此,若要減少急性應激障礙或創傷后應激障礙發生的可能性、減輕災民后續的痛苦,必須要在災后快速評估災民心理狀況并給予科學的心理干預。

因此,基于災后心理危機的特點,從災難造成的持續性和深遠的心理傷害可以看出,開展災后短期心理危機干預和長期心理重建是災后心理危機干預的重要工作。

重大自然災害災后心理危機工作的現狀

災后心理危機干預的主要目的是降低災難對人群的沖擊,促進人群心理正常復元,使其具備適應新生活的能力。

1994年,北京大學第六醫院相關專家為新疆克拉瑪依火災遇難者家屬開展心理危機干預,標志著中國災后心理危機干預的誕生。此后,心理干預專家先后出現在1998年長江特大洪水、2000年洛陽洛陽東都“12·25”特大火災等災害中。2003年SARS事件期間,我國也組織開展了大量針對不同群體,包括患者、疑似患者、密接者、隔離人員、一線醫護人員等的心理危機干預工作。2008年汶川大地震發生后,黨和政府,以及社會各界都非常重視災后心理危機干預工作。原衛生部成立心理危機干預醫療隊包養網深入災區,這是全國救災醫療行動中第一個專業的心理危機干預組織。汶川大地震發生后,來自全國各地的志愿者、心理咨詢師云集而至,積極開展心理危機干預工作。但這在一定程度上會導致災后心理危機干預工作不能有序、有組織、有重點地開展,甚至可能會對災區群眾帶來二次傷害。為應對災后心理危機干預工作的特殊性,同時指導各地科學地、規范地開展震后心理危機干預工作,原衛生部印發了《緊急心理危機干預指導原則》,這是我國第一次由國家部委出臺關于心理危機干預的指導原則。

心理危機干預工作還有很長的路要走,不僅要建立健全國家心理危機干預體制和機制,同時還要在人民群眾中積極普及心理危機特點、心理危機干預知識,不斷提高人們對心理問題、心理健康狀態的知曉率,進一步提升心理危機干預工作人員的數量和質量,有效促進心理危機干預工作的開展。

災后心理危機干預管理系統的建設和完善

在災前、災中、災后有組織、有目的、有條不紊地對受災群眾進行心理疏導和危機干預,是減少災后心理問題發生和發展的有效手段。重大自然災害后心理危機干預的順利有效實施需要廣泛的、有組織、有系統的支持,涉及各級政府的組織結構、權責分配,社會和專業資源的整合與協包養網單次作。因此,依托我國公共衛生體系建設和應急管理建設,構建和完善災后心理危機干預包養網比較管理體系迫在眉睫。

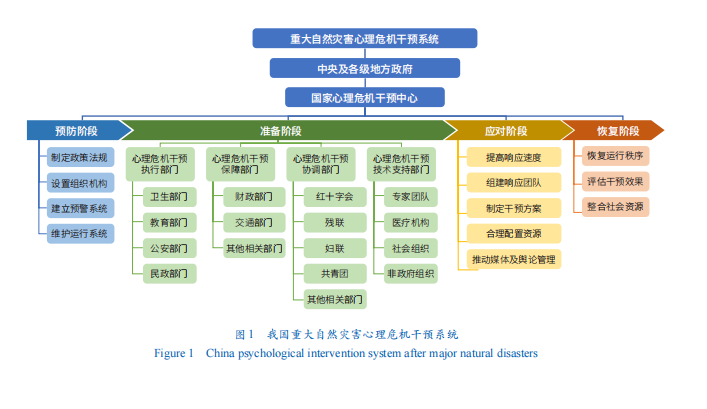

建立我國重大自然災害心理危機干預系統

重大自然災害心理危機干預作為一項公共服務不僅屬于應急管理的范疇,也屬于衛生健康的一部分,其實施和保障必須由政府主導;同時,為了加強國家層面對于重大災害心理危機干預工作的統籌,建議在中央政府領導下,建立國家心理危機干預中心,綜合包括衛生部門、應急管理部門、財政部門等各個部門,組成心理危機干預的聯合小組,為應對突包養網比較發事件心理危機提供保障。結合我國重大自然災害心理危機干預及應急管理的現狀和問題,在借鑒國外先進經驗的基礎上,立足建立長效機制,我國應從危機管理的4個階段,即預防階段、準備階段、應對階段、恢復階段,結合重大自然災害的特點及心理危機干預的實施,制定符合我國國情的包養金額心理危機干預體系(圖1),統籌協調相關部門,做好應急準備及預案,為重大自然災害后心理危機干預工作,以及心理康復工作奠定制度基礎。

不斷完善心理危機干預的政策法規制度建設

重大自然災害后心理危機干預管理系統建設涉及應急管理、心理健康促進等多個方面。由近幾年政府所發布的政策法規可見,心理危機干預逐漸受到重視,在法治建設部分,很多條文都寫到了要重視心理危機干預,要開展心理援助活動。例如,《中華人民共和國精神衛生法》中明確了心理咨詢和心理治療的范疇,強調了在重大災害情況下開展心理危機干預工作的包養必要性。但是,目前政策法規層面,卻沒有具體規定由誰來做、什么時間做女大生包養俱樂部、怎么做、怎么評估效果等問題。

因此,未來應該在應急管理部和國家衛生與健康管理委員會的通力協作下,做好頂層設計,盡快完善《中華人民共和國精神衛生法》和《中華人民共和國應急處置預案》等法律法規中心理危機干預的相關內容。在社會心理服務體系建設和應急管理建設的基礎上,進一步明確心理危機干預的頂層設計、組織機構、實施機構、運作方式、資金來源、人員準入和管理培訓,從整體上切實規范災后心理危機干預的組織和實施。完善我國重大自然災害后心理危機干預的政策法規體系,使各級部門發揮自身職能優勢,不斷推動災后心理危機干預法治化、制度化、規范化。

進一步明確政府及各方在心理危機干預工作中的角色

心理危機干預體系的建立和良好運行,首先要充分發揮政府的主導作用,其次是社會、市場和個人的共同積極參與。各級政府必須在心理危機干預工作中發揮主導作用,才能更好地將災后心理危機干預工作常態化、規范化。

將重大自然災害后的心理危機干預納入各包養網級政府應急預案管理,將大大提高心理危機干預的及時、順利、有效實施,并將對重大自然災害發包養管道生后的救援工作乃至全社會的穩定發揮巨大作用。

要引導社會各界積極參與到心理危機干預工作。災后心理危機干預是一項復雜的系統工程,任何部門、團體、個人都無法獨立完成。政府應積極協調,科學、有效、可持續地引導社會各界力量為心理危機干預服務。

建立并完善我國重大自然災害后的心理危機干預網絡和體系

災害發生后,迅速建立重大自然災害心理危機干預服務群體包養,是減少災后心理健康問題發生、減少“次生危害”的重要任務。主要措施包括成立組織管理組、心理危機專家團隊、熱線電話咨詢服務組、心理咨詢組等,以形成心理危機干預網絡,對災后心理危機進行有組織、有針對性的干預。

因此,建議依托國家部門或專業機構,建立國家心理危機干預指導機構,組織開展心理危機救助人才培訓,建立心理危機救助的人才庫,明確各級政府和組織在心理危機干預過程中的責任。同時,在日常事務中應不斷加強心理危機干預的組織管理,建議建立市、區、街、社區上下包養聯動的四級網格心理危機干預體系,發揮下沉醫生、心理專干、社會工作者的力量,搭建橫向到邊、縱向到底的心理危機干預體系。依托各級心理危機干預指揮機構,構建政府主導、社區主導、社會團體、市場和個人積極參與的心理危機干預實施體系,夯實基層對自然災害后心理危機干預的支持。

建立完整的、高質量的心理危機干預隊伍

提高國民心理危機干預能力,不僅要加大心理危機干預管理體系建設,還要全面推進臨床心理學、精神病學等學科包養合約作為一個完整的指導體系在包養甜心網災后心理危機干預工作中的科學應用。同時,在建立危機干預人才庫的同時,還應注意促進心理危機干預發展的外延,培養專業的心理人才和專家,提高心理危機干預人員的專業素質。同時,充分利用社會工作者的優勢,加強對社會工作者心理危機干預知識的普及,將心理危機干預融入社會工作服務的日常工作中。精神衛生專業人員、心理咨詢師/心理治療師、社會工作者和基層工作人員組成心理危機干預小組,根據干預對象和職責分工,匹配并開包養網展有針對性的心理危機干預工作,確保心理危機干預工作的順利有效開展。

依包養網托數字技術,建立“線上+線下”的心理危機干預體系

互聯網、物聯網、大數據、云計算、新共享等新興技術產業的迅速發展,推動了數字技術在醫療,特別是精神心理領域應用。特別是新冠肺炎疫情發生以來,數字診療不僅拓展包養了在精神心理疾病服務方面的運用,也推動了精神心理健康在線醫療服務、心理咨詢、心理治療,以及心理危機干預的發展。因此,可通過充分利用新興技術,開發基于重大自然災害應急管理的遠程心理危機干預平臺,包養妹輔助開展重大自然災害后心理危機干預的組織管理、評估干預等,不斷完善傳統心理危機干預體系,提升心理危機干預的可及性、有效性。

(作者:孫艷坤、宮藝邈、黃薛冰、錢英、孫思偉、陳紅光、陸林,北京大學第六醫院;《中國科學院院刊》供稿)

TC:sugarpopular900

發佈留言